La posture de l’arbre est une pratique fondamentale du Qi Gong, à la fois simple et abyssale. En apparence, il ne s’agit que de rester debout, bras ouverts, jambes fléchies. Pourtant, cette immobilité apparente révèle un monde intérieur en mouvement constant, une alchimie subtile entre enracinement, alignement et présence.

Pratiquée régulièrement, cette posture transforme notre rapport au corps, à l’énergie, et à la conscience. Elle ne s’adresse pas aux seuls amateurs de traditions orientales, mais à toute personne désireuse de se relier profondément à elle-même, de cultiver la vitalité et de pacifier le mental.

La Philosophie de la Recharge Énergétique

Dans la tradition taoïste, l’énergie vitale (Qi) n’est pas une ressource que l’on consomme aveuglément jusqu’à l’épuisement. Comme l’enseigne la sagesse millénaire, notre corps est un microcosme reflétant l’univers entier, traversé par les mêmes forces cosmiques qui animent toute la création. Yves Réquéna, dans ses travaux sur la médecine énergétique chinoise, souligne que nous sommes des êtres énergétiques avant d’être des êtres physiques.

L’épuisement énergétique moderne résulte d’une déconnexion fondamentale avec les rythmes naturels et les sources d’énergie cosmique et tellurique. Yang Jwing-Ming, maître reconnu des arts internes, explique que l’être humain fonctionne comme un condensateur énergétique, capable de stocker et de redistribuer l’énergie vitale lorsqu’il connaît les techniques appropriées.

Les Fondements du Zhan Zhuang : La Posture de l’Arbre

L’Essence de l’Immobilité Dynamique

Le Zhan Zhuang (站桩), littéralement « se tenir debout comme un pieu », représente l’art suprême de la méditation en mouvement immobile. Cette pratique, popularisée par Wang Xiangzhai, fondateur du Yi Quan, transcende la simple posture physique pour devenir une méthode complète de cultivation énergétique.

Contrairement à la méditation assise qui peut parfois induire une stagnation du Qi, la posture debout active naturellement la circulation énergétique tout en développant la structure interne du corps. Pang He Ming, créateur du Zhineng Qigong, insiste sur le fait que cette posture permet d’harmoniser simultanément les trois trésors (San Bao) : l’essence (Jing), l’énergie (Qi) et l’esprit (Shen).

La Technique Approfondie

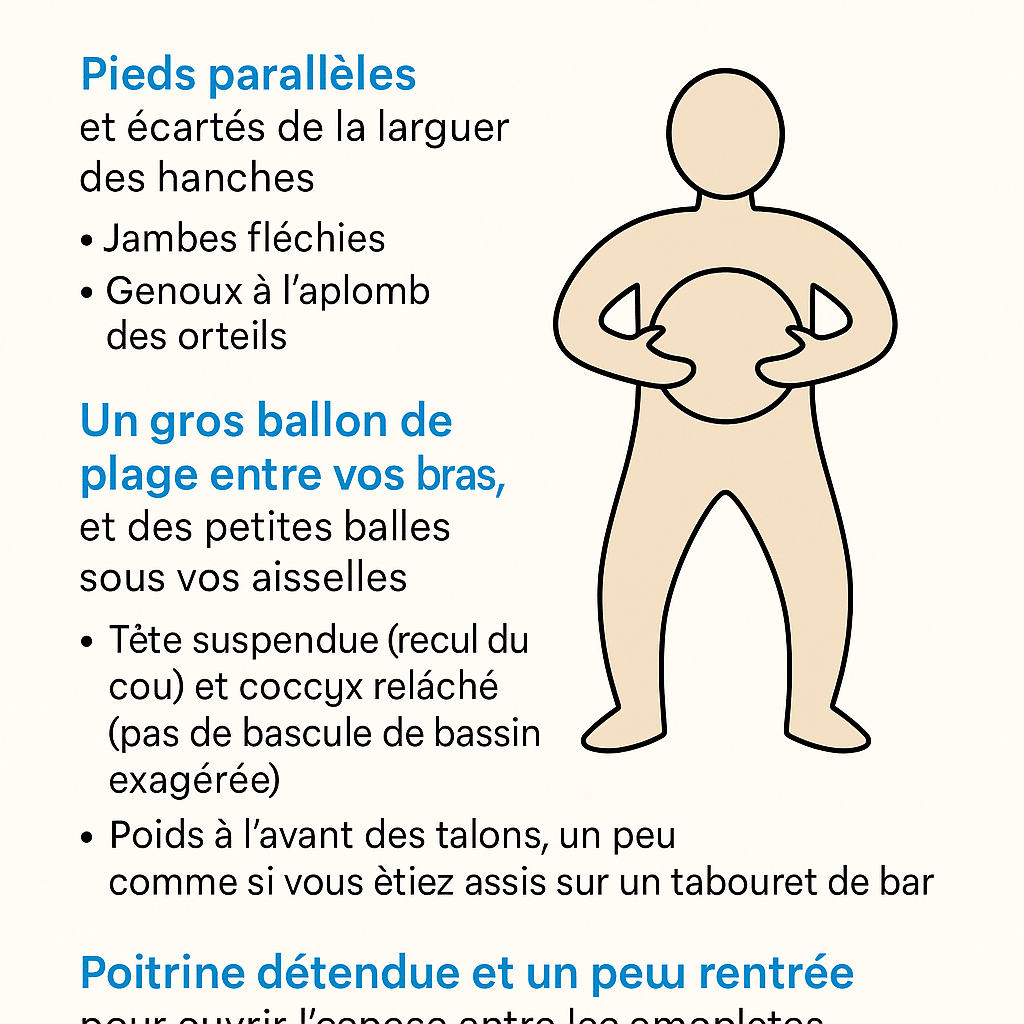

Position de Base :

- Pieds parallèles, écartés de la largeur des hanches, bien enracinés comme les racines d’un arbre millénaire

- Jambes légèrement fléchies aux trois articulations (chevilles, genoux, hanches), créant une structure à la fois stable et flexible

- Genoux naturellement orientés vers l’extérieur, sans forcer, permettant l’ouverture des méridiens yin des jambes

Structure du Tronc :

- Coccyx légèrement rentré, créant un léger étirement de la colonne lombaire

- Poitrine détendue et légèrement rentrée, permettant l’ouverture de la région entre les omoplates

- Épaules tombantes, comme si elles fondaient dans les reins, libérant les tensions du haut du corps

Position des Bras :

- Bras arrondis devant le corps, comme embrassant un arbre centenaire

- Coudes légèrement tombants, maintenant l’ouverture des aisselles

- Mains à hauteur du cœur, paumes face à face, doigts légèrement écartés et détendus

Alignement de la Tête :

- Sommet du crâne (Baihui) suspendu vers le ciel, comme tiré par un fil invisible

- Menton légèrement rentré, nuque étirée, créant l’espace nécessaire à la circulation du Qi

- Visage détendu, sourire intérieur illuminant l’ensemble du corps

I. Pourquoi pratiquer la posture de l’arbre ?

En médecine traditionnelle chinoise, les reins sont considérés comme le réservoir fondamental de l’énergie vitale (le Jing). La posture de l’arbre les tonifie, en leur permettant de se remplir, lentement mais sûrement, comme une source souterraine qu’on protège du tumulte.

Les effets bénéfiques recensés par la pratique — et confirmés par de nombreux pratiquants, y compris dans des études cliniques de Qi Gong médical (source : NIH, PubMed, 2019) — incluent :

- une amélioration notable de la circulation sanguine et énergétique,

- une ouverture des méridiens et une meilleure coordination entre les différents plans du corps (structure, souffle, mental),

- un apaisement émotionnel profond, propice au discernement,

- une augmentation de la concentration, de l’endurance mentale et de la capacité à “rester avec” ce qui est,

- une réduction mesurable du stress (jusqu’à -45 % de cortisol dans certaines études),

- et un développement progressif de la force intérieure, de la résilience, et de la confiance en soi.

C’est aussi une posture qui prépare le corps à la méditation en mouvement, comme dans le Tai Chi, où elle sert souvent de point de départ ou d’ancrage.

II. Les quatre étapes de la pratique : un chemin vers l’unité

J’ai structuré ma pratique personnelle selon quatre étapes progressives, que j’utilise aussi pour guider des méditations ou transmettre cet art de présence. Ces étapes ne sont pas des obligations, mais des repères : elles permettent à l’attention de s’installer, doucement, sans tension.

1. La structure : aligner et libérer

Tout commence par la structure. Une posture correcte permet au corps de se détendre sans s’effondrer. Il ne s’agit pas de “tenir” par la volonté, mais de laisser la gravité faire son œuvre, dans un respect subtil des appuis, des axes et des ouvertures.

- Les pieds sont parallèles, écartés de la largeur des hanches.

- Les jambes sont légèrement fléchies, les genoux au-dessus des orteils.

- Imaginez un ballon entre vos bras, un autre entre les jambes, et des petites balles sous les aisselles : cela favorise l’ouverture des articulations et la circulation de l’énergie.

- La tête est suspendue comme par un fil au sommet du crâne, le menton légèrement rentré.

- Le coccyx est relâché, sans basculer exagérément le bassin.

- La poitrine est détendue, un peu rentrée, ce qui libère l’espace entre les omoplates.

- Le poids est légèrement à l’avant des talons, comme si l’on était assis sur un tabouret invisible.

Le squelette devient porteur. L’effort musculaire se relâche. Le corps commence à “tenir tout seul”, comme un arbre planté dans la terre.

2. La détente : observer et accueillir

À partir de cette structure, la détente peut s’installer. On ne la force pas. On observe les tensions — sans jugement, sans volonté de les faire disparaître. Paradoxalement, c’est cette bienveillance non-interventionniste qui les dissout.

Sourire intérieurement, respirer lentement. Les épaules “coulent” vers les reins, les reins vers les pieds. Le souffle devient plus subtil. La sensation de vibration apparaît — un frémissement énergétique, comme une onde de fond.

Le corps devient un espace de résonance.

3. Le souffle et l’énergie : sentir la circulation

Le souffle devient le guide du Qi. Il est conseillé d’imaginer que l’énergie entre par le nez, les mains, les pieds, le périnée. À chaque expiration, l’énergie s’accumule dans le bas-ventre (le Dan Tian), ou dans les reins. Les mains peuvent chauffer, picoter. C’est bon signe.

Un conseil : coller la langue au palais, ce qui facilite la montée de l’énergie dans le dos, et sa redescente par l’avant (la petite circulation céleste, ou Xiao Zhou Tian).

On peut aussi utiliser une respiration inversée : inspirer en contractant légèrement le bas-ventre pour faire monter l’énergie, expirer en relâchant pour qu’elle descende.

Cette étape demande de la régularité. Les effets se font sentir au fil du temps, mais ils sont puissants.

4. La qualité de présence : être là, simplement

Lorsque la structure est juste, que la détente est là, que le souffle circule, la présence s’élève d’elle-même. Sans effort.

C’est comme si l’être tout entier se mettait à écouter. Les pensées passent, les sensations se déploient, sans qu’on les commente. On ne fait rien, mais on est là. Entier.

C’est cette qualité de présence nue, silencieuse, sans contenu, qui transforme la posture en méditation vivante. Elle ne dépend d’aucune croyance. Elle est accessible à tous. Elle est ce que nous sommes, en deçà de toute représentation.

III. Un arbre n’est jamais totalement immobile…

Même l’arbre le plus ancien bouge. Ses feuilles frémissent, ses racines s’étendent, sa sève monte et descend avec la lumière et l’obscurité. Notre corps, dans cette posture, fait la même chose.

Des micro-mouvements apparaissent : frissons, bâillements, pulsations internes, mouvements spontanés. Ils ne sont ni à refouler, ni à provoquer. Ils nous enseignent. Ce sont des ajustements énergétiques naturels, qui montrent que la posture agit, de l’intérieur.

À mesure que la pratique s’approfondit, la durée peut s’allonger : commencer par 5 à 10 minutes, puis augmenter progressivement jusqu’à 20 ou 30 minutes. Mais il ne s’agit pas d’un exploit de volonté. Il s’agit d’habiter le tempsautrement.

IV. Une méthode empirique, adaptable et vivante

Cette progression en quatre étapes n’a rien de figé. Elle s’est imposée à moi, peu à peu, au fil de ma pratique. Elle m’aide à structurer l’attention sans rigidité, et je l’utilise parfois comme une partition silencieuse : chaque quart de la séance (minuté avec un carillon) correspondant à une des étapes.

Mais certaines fois, je me contente simplement de rester là. D’écouter. De respirer. De laisser passer les pensées. La méditation devient alors une contemplation active de la vie intérieure, dans toute sa richesse.

CTA de l'article

Connaître les horaires des cours de Qi-Gong en présentiel ou en distanciel

V. Pour aller plus loin

La posture de l’arbre nous invite à cultiver une qualité d’écoute du corps et du vivant. Elle nous ouvre à une forme de féminin intérieur : accueil, intériorité, silence.

Et ce n’est pas anodin. Car dans un monde saturé de tension, d’agitation, de projections mentales, pratiquer la posture de l’arbre revient à revenir à la source. Corps, souffle, conscience réunis. Ni orient, ni occident. Juste présence.

Rappel sur les principes du Qi-Gong

Les principes fondamentaux du Qi Gong offrent une voie précieuse pour développer une vitalité profonde et maintenir une santé robuste. Cette pratique millénaire englobe bien plus qu’une simple discipline physique : elle constitue une approche holistique qui harmonise le corps et l’esprit.

En cultivant une hygiène corporelle et mentale optimale, elle permet naturellement une meilleure régulation du stress et un équilibre émotionnel durable. Au cœur de cette démarche se trouve l’art de faire circuler l’énergie vitale à travers tout l’organisme, un processus qui éveille progressivement notre conscience et affine notre intelligence corporelle.

Cette circulation énergétique devient alors le socle d’une transformation qui touche tous les aspects de notre être.

Les Mécanismes Énergétiques Profonds

La Circulation de l’Énergie Cosmique

Dans la vision de Yang Jwing-Ming, l’être humain constitue un pont entre les énergies du Ciel (Yang) et de la Terre (Yin). Durant la pratique du Zhan Zhuang, nous devenons des conducteurs conscients de ces forces primordiales :

Phase d’Inspiration :

- L’énergie cosmique pénètre par le point Baihui (sommet du crâne) et les points Yintang (entre les sourcils)

- Simultanément, l’énergie tellurique remonte par les points Yongquan (centre des pieds) et Huiyin (périnée)

- Les mains, véritables antennes énergétiques, captent et concentrent le Qi environnant

Phase d’Expiration :

- L’énergie se concentre dans le Dan Tian inférieur (trois doigts sous le nombril)

- Le Qi se diffuse ensuite dans les méridiens principaux, nourrissant les organes internes

- Les Reins, considérés comme la « racine de la vie » en médecine chinoise, se rechargent profondément

Les Transformations Internes

Le Dr. Pang He Ming décrit trois niveaux de transformation durant la pratique :

Niveau Physique (Jing) :

- Renforcement de la structure osseuse et ligamentaire

- Amélioration de la circulation sanguine et lymphatique

- Développement de la force interne (Nei Jin) différente de la force musculaire ordinaire

Niveau Énergétique (Qi) :

- Ouverture progressive des méridiens et des points d’acupuncture

- Harmonisation des énergies Yin et Yang dans le corps

- Développement de la sensibilité énergétique et de la perception interne

Niveau Spirituel (Shen) :

- Apaisement du mental et des émotions perturbées

- Développement de l’attention focalisée et de la présence consciente

- Connexion avec l’état d’unité cosmique

Méthodes de Visualisation Avancées

La Technique du Ballon d’Énergie

Inspirée des enseignements de Yves Réquéna, cette visualisation consiste à imaginer que l’on tient entre ses bras un ballon d’énergie pure, pulsant et lumineux. Ce ballon :

- Se dilate à l’inspiration, aspirant l’énergie cosmique

- Se contracte légèrement à l’expiration, condensant le Qi dans le Dan Tian

- Pulse au rythme du cœur, harmonisant les battements cardiaques avec la respiration énergétique

La Circulation de la Petite Orbite Céleste

Pour les pratiquants expérimentés, Yang Jwing-Ming recommande d’intégrer la circulation de la Petite Orbite Céleste (Xiao Zhou Tian) :

Trajet Ascendant (Du Mai) :

- L’énergie remonte du périnée le long de la colonne vertébrale

- Elle traverse les points Mingmen (porte de la vie), Jiaji (entre les omoplates), et Baihui (sommet du crâne)

Trajet Descendant (Ren Mai) :

- L’énergie redescend par la face antérieure du corps

- Elle passe par Yintang (entre les sourcils), Shanzhong (centre de la poitrine), et retourne au Dan Tian

Progression et Développement

Étapes de la Pratique

Semaines 1-2 : Stabilisation

- Maintenir la posture 5-10 minutes quotidiennement

- Se concentrer sur l’alignement corporel et la respiration naturelle

- Observer les tensions sans les forcer à disparaître

Semaines 3-4 : Enracinement

- Augmenter progressivement jusqu’à 15-20 minutes

- Développer la sensation d’enracinement dans la terre

- Commencer les visualisations simples de circulation énergétique

Mois 2-3 : Circulation

- Maintenir la posture 20-30 minutes

- Intégrer la circulation de la Petite Orbite Céleste

- Développer la sensibilité aux mouvements énergétiques internes

Pratique Avancée : Transformation

- Séances de 30-60 minutes ou plus

- Intégration de techniques respiratoires avancées

- Développement de capacités énergétiques particulières

Signaux de Progression

Signes Positifs :

- Sensation de chaleur dans les mains et les pieds

- Fourmillements ou vibrations dans le corps

- Amélioration de la vitalité générale et de la qualité du sommeil

- Diminution du stress et augmentation de la sérénité

Phénomènes Temporaires :

- Tremblements spontanés (libération des tensions)

- Sensations de froid ou de chaud (rééquilibrage énergétique)

- Émotions qui remontent à la surface (purification psychique)

Intégration dans la Vie Quotidienne

Micro-Séances Énergétiques

Selon les enseignements de Pang He Ming, l’efficacité réside dans la régularité plutôt que dans la durée. Des séances de 5-10 minutes peuvent être pratiquées :

- Au réveil, pour se connecter à l’énergie du jour naissant

- Avant les repas, pour améliorer la digestion

- En fin de journée, pour évacuer les tensions accumulées

- Avant le coucher, pour favoriser un sommeil réparateur

Adaptation aux Contraintes Modernes

Version Discrète au Bureau :

- Debout près de son bureau, pieds parallèles

- Bras le long du corps, légèrement arrondis

- Respiration consciente pendant 3-5 minutes

Version Transport :

- Dans les transports en commun, se tenir debout avec un ancrage conscient

- Visualisation de l’énergie circulant dans le corps

- Respiration rhythmée synchronisée avec les mouvements du véhicule

Les Bienfaits Scientifiquement Documentés

Effets Physiologiques

La recherche moderne confirme les bienfaits traditionnellement attribués au Zhan Zhuang :

- Amélioration de l’équilibre et de la proprioception

- Renforcement du système immunitaire

- Régulation de la tension artérielle

- Amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque

Effets Psychologiques

- Réduction significative du stress et de l’anxiété

- Amélioration de la concentration et de la mémoire

- Développement de la résilience émotionnelle

- Augmentation de la confiance en soi et de l’estime personnelle

L’Art de la Recharge Perpétuelle

Le Zhan Zhuang représente bien plus qu’une simple technique de relaxation. C’est un art de vivre qui nous reconnecte à notre nature énergétique profonde et aux sources inépuisables de vitalité qui nous entourent. Comme l’enseignent les maîtres, chaque séance est une opportunité de renouvellement, de transformation et d’élévation.

Dans notre monde moderne où l’épuisement semble la norme, cette pratique millénaire offre une voie royale vers la récupération profonde et la cultivation de notre potentiel humain. En nous tenant debout comme un arbre, nous redécouvrons notre capacité innée à puiser dans les énergies cosmiques et à transformer notre existence en une source constante de vitalité et de joie.

La régularité de la pratique, même brève, surpasse largement les séances occasionnelles mais longues. Comme le dit la sagesse taoïste : « La goutte d’eau qui tombe régulièrement finit par percer la pierre la plus dure. » Ainsi, quelques minutes quotidiennes de Zhan Zhuang peuvent transformer radicalement notre rapport à l’énergie et notre qualité de vie.

Cette illustration dévoile :

- la position des pieds parallèles, largeur des épaules,

- la flexion douce des genoux, l’assise dans le bassin,

- les bras arrondis devant la poitrine comme pour tenir un ballon imaginaire,

- et les épaules détendues, le menton légèrement rentré.

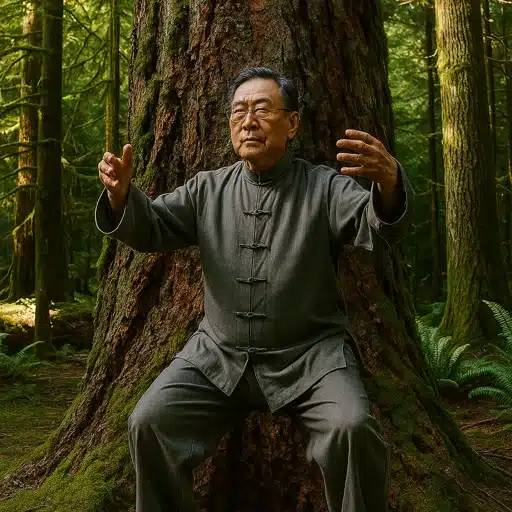

1. Ce que montre la photo

Debout, pieds ancrés, jambes souples, bras ouverts en arc, cage thoracique relâchée. L’alignement tête‑épaules‑hanches-pieds est flagrant, comme l’indiquent les sources de la tradition chinoise.

Le plus significatif : la posture paraît statique, mais une lecture attentive révèle richesse structurelle et fluidité intérieure : « statique à l’extérieur et dynamique à l’intérieur ».

2. À quoi ça sert

En observant cette photo, on visualise concrètement la mise en œuvre de principes essentiels :

a) Ancrage – alignement – espace

Les pieds bien plantés, le centre enraciné, la colonne verticale et l’espace intérieur dégagé.

b) Ouverture énergétique

Poitrine détendue, épaules relâchées, bras arrondis. L’abaissement du diaphragme et l’ouverture naturelle de la cage thoracique favorise l’entrée du souffle et du Qi.

c) Détente et circulation

Micro‑ajustements corporels, respiration abdominale, sensations d’énergie subtile – tout cela est visible dans ces postures, en accord avec les descriptions du Gong, notamment la suggestion de bouger légèrement pour relâcher.

3. Comment interpréter ces images pour votre pratique

- Reproduire la structure : observez la base (pieds-genoux-bassin), la cage thoracique et le positionnement des bras.

- Ressentir l’énergie : laissez venir micro‑mouvements invisibles – comme le soulignent les traditions qui appellent à vivre la posture avec douceur.

- Aller plus loin : essayez de tenir la posture quelques minutes, puis cumulez progressivement jusqu’à 15–20 minutes pour intégrer ses effets.

4. Comment pratiquer avec ces images en tête

- Structure : reproduisez exactement l’alignement, la flexion, l’orientation des bras.

- Détente : relâchez sans lâcher – maintenir la posture sans crispation

- Souffle : respirez dans le bas‑ventre, gonflez‑décontractez, observez l’énergie monter et descendre

- Présence : ancrez-vous au sol, connectez-vous au moment présent, laissez les pensées circuler sans vous y accrocher

Ces photos ne sont pas des objectifs figés, mais des invitations — à ressentir, ajuster, écouter. La posture de l’arbre est une méditation active, un vissage énergétique subtil qui se nourrit d’écoute et de constance.