Un Monde Invisible au Cœur de l’Âme Celtique

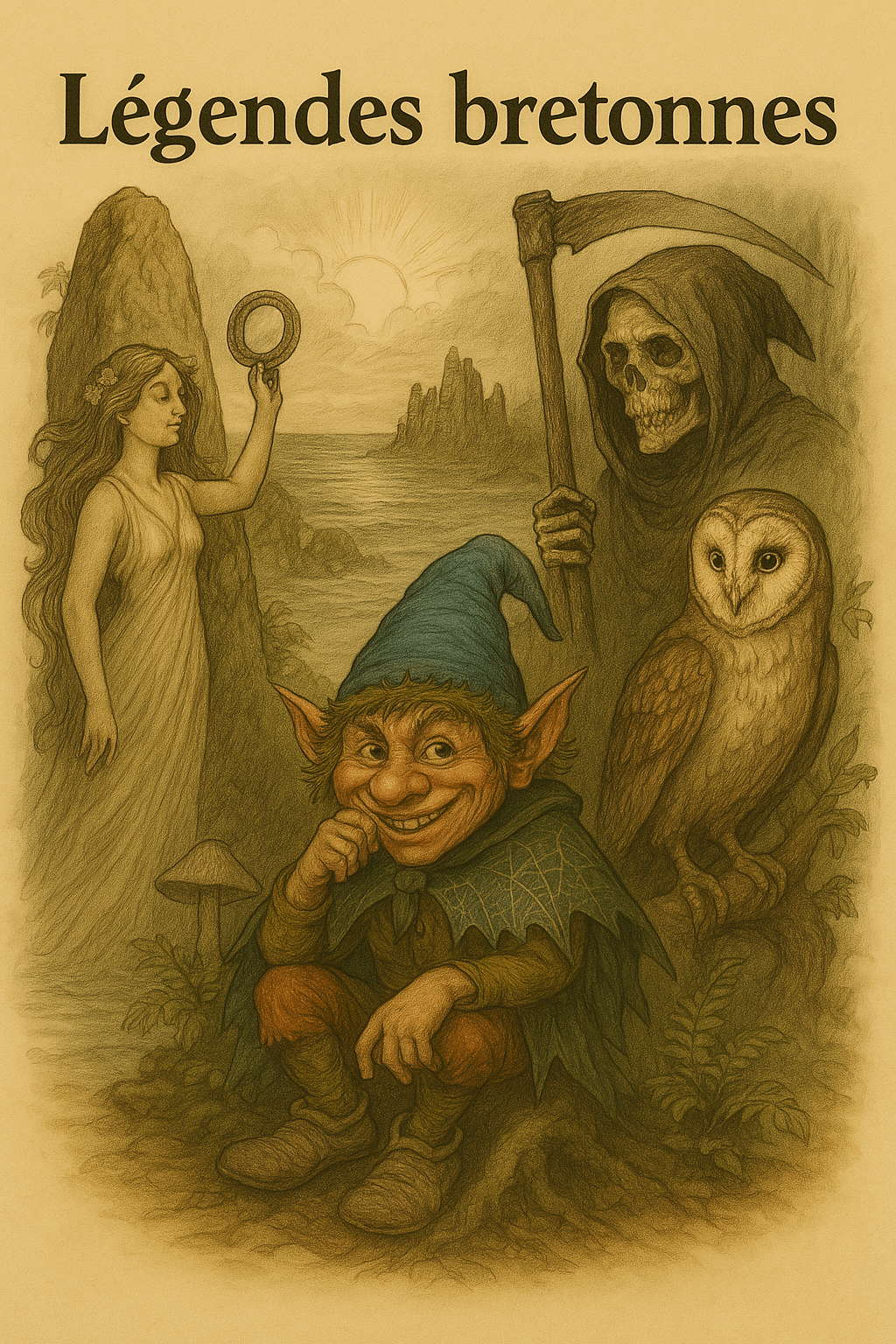

Dans les landes balayées par les vents atlantiques, au creux des vallons verdoyants et sur les côtes déchiquetées de la Bretagne, se perpétue depuis des millénaires un univers parallèle peuplé d’êtres mystérieux. Le petit peuple breton, héritier des croyances celtiques les plus anciennes, continue de hanter l’imaginaire collectif de cette terre aux confins de l’Europe, où les légendes se transmettent de génération en génération comme un patrimoine immatériel précieux.

Cette richesse légendaire n’est pas un simple folklore désuet, mais bien l’expression vivante d’une cosmogonie complexe qui révèle la relation particulière que les Bretons entretiennent avec leur environnement naturel et spirituel. À travers les récits du petit peuple, c’est toute une conception du monde qui se dévoile, mêlant paganisme ancestral et christianisme, traditions orales et sagesse populaire.

Les Origines Mythologiques du Petit Peuple

L’origine du petit peuple breton plonge ses racines dans les profondeurs de la mythologie celtique pré-chrétienne. Ces êtres surnaturels représentent les derniers vestiges des anciennes divinités, transformées et miniaturisées par l’évolution des croyances. Selon les traditions les plus anciennes, ils seraient les descendants des Tuatha Dé Danann, le peuple divin des Celtes irlandais, qui aurait traversé les mers pour s’établir sur le continent armoricain.

La christianisation de la Bretagne, amorcée dès le Ve siècle avec l’arrivée des saints bretons venus des îles britanniques, n’a pas fait disparaître ces croyances ancestrales. Au contraire, elle les a transformées et intégrées dans un syncrétisme religieux particulier. Le petit peuple s’est ainsi vu attribuer une nouvelle origine chrétienne : il s’agirait des anges déchus qui, n’ayant pas choisi leur camp lors de la révolte de Lucifer, auraient été condamnés à errer sur terre jusqu’au Jugement dernier.

Cette double généalogie, païenne et chrétienne, révèle la complexité de l’héritage culturel breton et explique pourquoi ces créatures oscillent constamment entre bienveillance et malveillance, entre aide et espièglerie. Elles incarnent cette zone grise entre le sacré et le profane, caractéristique de la spiritualité bretonne.

Les Korrigans : Gardiens des Mystères de la Terre

Parmi les créatures du petit peuple breton, les korrigans occupent une place centrale. Ces petits êtres d’apparence humaine, mesurant généralement entre cinquante centimètres et un mètre, sont les gardiens attitrés des trésors cachés, des fontaines sacrées et des monuments mégalithiques. Leur nom même, dérivé du breton « korr » (nain) et « korrigan » (lutin), témoigne de leur ancienneté dans le paysage légendaire armoricain.

L’apparence des korrigans varie selon les régions et les récits, mais certains traits demeurent constants. Ils sont généralement décrits comme de petite taille, avec des cheveux longs et emmêlés, des yeux perçants qui brillent dans l’obscurité, et des mains aux ongles particulièrement longs. Leur costume traditionnel se compose d’un chapeau pointu, d’une veste de drap et de braies courtes. Les korrigans femelles, appelées korrigez, sont souvent décrites comme d’une beauté saisissante, capables de séduire les hommes pour les entraîner dans leur monde.

Ces créatures vivent en communauté dans des habitations souterraines, accessibles par les dolmens et les menhirs. Selon la tradition, ils ne sortent qu’à la tombée de la nuit, particulièrement lors des nuits de pleine lune, pour danser en rond sur les landes et près des monuments anciens. Ces danses rituelles, appelées « ronds de korrigans », laissent des traces circulaires dans l’herbe que les paysans découvrent au petit matin.

La relation des korrigans avec les humains est ambivalente. Ils peuvent se montrer généreux envers ceux qui les respectent, offrant des pièces d’or ou révélant l’emplacement de trésors cachés. Mais ils punissent sévèrement les indiscrets et les irrespectueux. De nombreux récits relatent les mésaventures de curieux qui, ayant espionné leurs danses nocturnes, se sont retrouvés égarés dans la lande jusqu’au lever du soleil, ou ont été contraints de danser avec eux jusqu’à l’épuisement.

Les Fées des Eaux : Ondines et Morganes

L’élément aquatique occupe une place fondamentale dans la mythologie bretonne, et les fées des eaux en sont les gardiennes mystérieuses. Parmi elles, les ondines des rivières et des étangs se distinguent par leur beauté envoûtante et leur chant mélodieux. Ces créatures, souvent confondues avec les sirènes, attirent les voyageurs égarés vers les eaux profondes où ils trouvent une mort certaine.

Les morganes, quant à elles, règnent sur les eaux marines. (relative parenté avec la fée Morgane, demi-sœur du roi Arthur dans la légendes arthuriennes, qui n’est donc pas une fée à proprement parler). Ces créatures marines apparaissent généralement sous la forme de belles femmes aux cheveux verts comme les algues, capables de prédire l’avenir et de guérir les maladies. Elles vivent dans des palais de cristal au fond des océans, et ne remontent à la surface que pour séduire les marins ou pour annoncer les tempêtes.

La tradition rapporte que les morganes peuvent prendre l’apparence de femmes ordinaires pour se mêler aux humains. Certaines épousent même des pêcheurs, à condition que ces derniers n’évoquent jamais leur origine marine. Ces unions, généralement heureuses, se terminent toujours par le départ de la morgane vers son royaume aquatique, laissant derrière elle un époux inconsolable et des enfants dotés de pouvoirs particuliers.

Les lavandières de nuit, appelées « kannerezed-noz » en breton, constituent une catégorie particulière de fées des eaux. Ces femmes spectrales lavent éternellement le linge des morts au bord des rivières et des fontaines. Leur rencontre présage généralement un malheur, mais elles peuvent aussi révéler l’avenir à ceux qui osent les questionner.

Les Lutins Domestiques : Entre Aide et Espièglerie

Le foyer breton n’échappe pas à la présence du petit peuple. Les lutins domestiques, appelés « teuz » ou « duz », élisent domicile dans les greniers, les étables ou les cheminées des maisons. Ces créatures de petite taille, généralement invisibles, se manifestent par leurs actions plutôt que par leur apparence.

Bienveillants envers les familles qui les accueillent avec respect, ils accomplissent pendant la nuit les tâches domestiques laissées inachevées : ils battent le blé, traient les vaches, réparent les outils cassés et veillent sur les enfants endormis. En échange de ces services, ils se contentent d’une écuelle de lait et d’un morceau de pain laissés à leur intention sur le rebord de la cheminée.

Cependant, ces lutins peuvent se montrer facétieux lorsqu’ils sont contrariés ou négligés. Ils emmêlent alors les cheveux des chevaux, cachent les objets, font tourner le lait ou provoquent de petits accidents domestiques. La tradition veut qu’il soit particulièrement dangereux de tenter de les voir ou de les remercier directement, car ils abandonneraient aussitôt la maison.

Le témoignage de leur présence se manifeste par de petits signes : des pas légers dans le grenier, des rires étouffés dans les murs, ou encore des traces de petits pieds dans la cendre de l’âtre au petit matin. Ces manifestations, loin d’effrayer les habitants, sont perçues comme un gage de protection et de prospérité pour la maisonnée.

Les Créatures des Landes et des Forêts

L’immensité des landes bretonnes et l’obscurité des forêts abritent une faune légendaire particulièrement riche. Le « Bugul-noz » (pasteur de nuit) figure parmi les créatures les plus redoutées de ces espaces sauvages. Ce berger fantomatique, d’une laideur repoussante, guide les voyageurs égarés vers la sécurité, malgré son apparence terrifiante. Son seul défaut est sa solitude extrême : il ne supporte pas d’être seul et cherche désespérément la compagnie des humains.

Les « Poulpikans » hantent les marécages et les tourbières. Ces créatures polymorphes peuvent prendre l’apparence d’animaux familiers – chat, chien, cheval – pour approcher les voyageurs et les égarer dans les marais. Leur cri caractéristique, qui ressemble à un gémissement plaintif, résonne dans la nuit et glace le sang de ceux qui l’entendent.

Dans les forêts les plus sombres évoluent les « Bisclavrets », lycanthropes bretons dont la légende a inspiré de nombreux lais de Marie de France au XIIe siècle. Ces hommes-loups, contrairement à leurs homologues d’autres régions, ne sont pas nécessairement maléfiques. Ils représentent plutôt la part sauvage de l’homme, sa connexion primitive avec la nature.

Les Gardiens des Sites Sacrés

La Bretagne, terre de mégalithes et de monuments anciens, a développé toute une mythologie autour de la protection de ces sites sacrés. Les korrigans, déjà évoqués, ne sont pas les seuls gardiens de ces lieux chargés d’histoire. D’autres créatures veillent sur l’intégrité de ces témoignages du passé.

Les « Pier-Gwenn » (pierres blanches) sont des esprits qui habitent les menhirs et les dolmens. Ces entités lumineuses se manifestent sous forme de flammes dansantes ou de lueurs blanchâtres qui émanent des pierres levées lors des nuits de tempête. Leur présence signale l’importance spirituelle du lieu et décourage les profanateurs.

Les croix et calvaires bretons, témoins de la christianisation du pays, ont aussi leurs gardiens. Les « Tad-Kozh » (vieux pères) sont des moines fantômes qui continuent de veiller sur les lieux de culte abandonnés. Ils apparaissent parfois aux pèlerins égarés pour les guider vers leur destination ou pour leur prodiger des conseils spirituels.

La Transmission Orale : Un Patrimoine Vivant

La richesse des légendes du petit peuple breton doit beaucoup à la tradition orale qui les a préservées et transmises à travers les siècles. Les « diseurs » (conteurs) occupaient une place centrale dans la société bretonne traditionnelle. Ces gardiens de la mémoire collective se produisaient lors des veillées d’hiver, des fêtes religieuses ou des rassemblements familiaux.

La structure même des récits témoigne de cette transmission orale. Les histoires suivent des schémas narratifs récurrents, utilisent des formules répétitives et des procédés mnémotechniques qui facilitent la mémorisation. Cette oralité explique aussi les nombreuses variantes d’un même récit selon les régions, chaque conteur adaptant l’histoire à son auditoire et à son environnement local.

L’arrivée de l’école républicaine et obligatoire au XIXe siècle a porté un coup sévère à cette tradition orale. L’interdiction du breton dans les écoles et la modernisation de la société rurale ont progressivement éloigné les nouvelles générations de ce patrimoine légendaire. Cependant, le mouvement de renaissance culturelle bretonne du XXe siècle a permis de sauvegarder une partie de ces récits grâce au travail de collecteurs comme Anatole Le Braz ou François-Marie Luzel.

Symbolisme et Fonction Sociale des Légendes

Au-delà de leur aspect divertissant, les légendes du petit peuple breton remplissent des fonctions sociales et psychologiques importantes. Elles constituent un système de régulation sociale informel, transmettant des valeurs et des comportements à travers des récits exemplaires.

Les châtiments infligés par le petit peuple aux humains irrespectueux enseignent l’importance du respect envers la nature et les traditions ancestrales. Les récompenses accordées aux personnes généreuses et hospitalières valorisent ces qualités dans la communauté. Ces récits fonctionnent comme une morale populaire, plus accessible et plus marquante que les sermons religieux.

Sur le plan psychologique, ces légendes permettent d’apprivoiser les peurs liées à l’inconnu et à l’obscurité. Elles donnent un sens aux phénomènes inexpliqués et offrent des stratégies pour se protéger des dangers réels ou imaginaires. Le voyageur qui connaît les habitudes des korrigans sait éviter leurs ronds de danse ; celui qui respecte les morganes peut naviguer en sécurité.

L’Évolution Contemporaine du Petit Peuple

À l’ère de la modernité et de la rationalité scientifique, on pourrait croire que les croyances au petit peuple ont disparu de Bretagne. Pourtant, ces légendes continuent de vivre sous des formes adaptées aux réalités contemporaines. Le tourisme culturel s’est emparé de ce patrimoine légendaire, transformant les créatures mythiques en attractions touristiques.

Les festivals de contes, les circuits thématiques et les musées consacrés aux légendes bretonnes témoignent de la persistance de l’intérêt pour ce patrimoine immatériel. Cette commercialisation, si elle présente le risque d’une folklorisation excessive, permet néanmoins de maintenir vivante la mémoire de ces récits.

Dans la littérature contemporaine, de nombreux auteurs bretons puisent dans ce fonds légendaire pour créer des œuvres modernes. Les korrigans côtoient désormais les héros de fantasy, et les morganes inspirent des romans d’amour fantastique. Cette réappropriation créative assure une forme de continuité culturelle tout en adaptant les anciens mythes aux sensibilités actuelles.

L’Héritage Spirituel du Petit Peuple

L’étude du petit peuple breton révèle une conception du monde profondément animiste, où chaque élément de la nature possède une âme et une conscience. Cette vision holistique de l’univers, héritée des Celtes, influence encore aujourd’hui la relation particulière que les Bretons entretiennent avec leur environnement.

Les mouvements écologistes contemporains trouvent dans ces légendes ancestrales une forme de validation de leurs préoccupations environnementales. La protection des sites naturels par le petit peuple préfigure les actuelles préoccupations de conservation du patrimoine naturel. Les châtiments infligés aux pollueurs et aux destructeurs de la nature résonnent avec les préoccupations écologiques modernes.

Cette spiritualité diffuse se manifeste aussi dans les pratiques néo-païennes qui se développent en Bretagne depuis les années 1960. Ces mouvements, inspirés des anciennes traditions celtiques, intègrent souvent les créatures du petit peuple dans leurs rituels et leurs croyances.

Perspectives d’Avenir

L’avenir des légendes du petit peuple breton dépend largement de la capacité de la société bretonne à concilier modernité et tradition. Les nouvelles technologies offrent des possibilités inédites de préservation et de diffusion de ce patrimoine immatériel. Les enregistrements audio et vidéo, les bases de données numériques et les applications mobiles permettent de sauvegarder et de transmettre ces récits d’une manière qui complète la transmission orale traditionnelle.

L’éducation joue un rôle crucial dans cette transmission. L’introduction de l’enseignement du breton et de la culture bretonne dans les écoles permet de sensibiliser les jeunes générations à ce patrimoine. Les ateliers de contes, les spectacles scolaires et les projets pédagogiques autour des légendes contribuent à maintenir vivante cette tradition.

La dimension thérapeutique des contes commence également à être reconnue. La conte-thérapie, qui utilise les récits traditionnels à des fins de développement personnel et de guérison psychologique, redonne une actualité à ces anciens récits. Les archétypes du petit peuple breton, avec leur richesse symbolique, constituent un matériau précieux pour cette approche.

Conclusion : L’Éternelle Jeunesse des Légendes

Les légendes du petit peuple breton constituent un trésor culturel d’une richesse inépuisable. Ces récits, nés de la rencontre entre l’imagination celtique et la réalité géographique de la Bretagne, continuent de fasciner et d’inspirer par leur poésie et leur profondeur symbolique.

Leur pérennité témoigne de leur capacité à s’adapter aux évolutions de la société tout en préservant leur essence originelle. Qu’ils soient perçus comme des témoignages historiques, des œuvres d’art populaire ou des sources d’inspiration spirituelle, ces récits demeurent vivants parce qu’ils touchent à des préoccupations universelles : la relation à la nature, le respect des ancêtres, la quête du merveilleux dans le quotidien.

Dans un monde en perpétuelle transformation, où les repères traditionnels s’estompent, les légendes du petit peuple breton offrent un ancrage identitaire et une sagesse ancestrale qui conservent toute leur pertinence. Elles rappellent que derrière la réalité visible se cache un monde invisible peuplé de mystères et de poésie, accessible à ceux qui savent encore rêver et s’émerveiller.

L’héritage du petit peuple breton n’est pas un vestige du passé, mais bien un patrimoine vivant qui continue d’enrichir l’imaginaire collectif et de nourrir la créativité contemporaine. En préservant et en transmettant ces légendes, la Bretagne maintient le lien précieux qui l’unit à ses racines celtiques tout en préparant l’avenir de sa culture. Car comme le disent les anciens : « Tant qu’il y aura des contes à raconter, il y aura des korrigans pour danser dans les landes de Bretagne. »