Introduction : L’Équilibre comme Fondement de la Sagesse

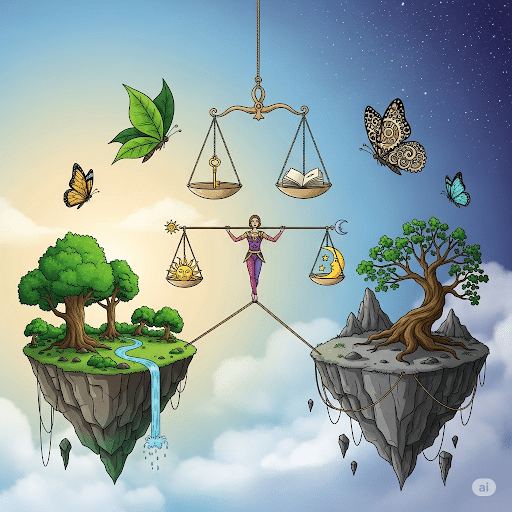

Dans un monde en perpétuel mouvement, marqué par l’accélération des rythmes de vie et la polarisation des idées, la recherche de l’équilibre apparaît comme une quête fondamentale. Cette aspiration n’est pas nouvelle : elle traverse les siècles et les civilisations, se manifestant dans les traditions philosophiques, spirituelles et pratiques les plus diverses.

De la Voie du Milieu bouddhiste aux enseignements aristotéliciens, de la sagesse de Montaigne aux pratiques énergétiques orientales, en passant par le symbole universel de la croix, l’équilibre se révèle comme un art de vivre essentiel à l’épanouissement humain et à l’harmonie avec le monde qui nous entoure.

Cultiver l’équilibre, c’est apprendre à naviguer entre les extrêmes, à honorer la complexité du réel sans chercher à le réduire à des schémas simplistes. C’est reconnaître que la vérité réside souvent dans la nuance, que la beauté naît de la diversité, et que la stabilité émerge paradoxalement du mouvement dynamique entre des forces apparemment opposées.

La Voie du Milieu Bouddhiste : L’Équilibre comme Libération

Le bouddhisme offre l’une des approches les plus raffinées de l’équilibre à travers la notion de Voie du Milieu (Madhyamaka en sanskrit). Cette philosophie, développée par le Bouddha puis approfondie par des penseurs comme Nagarjuna, propose de transcender les extrêmes de l’ascétisme rigide et de l’indulgence hédoniste.

La Voie du Milieu ne constitue pas un simple compromis tiède entre deux positions. Elle représente une approche dynamique qui reconnaît l’interdépendance de tous les phénomènes. Selon cette perspective, rien n’existe de manière absolue et indépendante ; tout émerge en relation avec autre chose. Cette compréhension libère de l’attachement aux positions fixes et ouvre à une flexibilité créatrice.

Dans la pratique méditative, cet équilibre se manifeste par l’attention juste : ni trop tendue (ce qui génère agitation et contrôle), ni trop relâchée (ce qui mène à la torpeur). Cette qualité d’attention équilibrée permet d’observer les phénomènes mentaux sans s’y identifier, cultivant ainsi la paix intérieure et la sagesse discriminante.

L’enseignement du Bouddha sur les Quatre Nobles Vérités illustre également cette approche équilibrée : reconnaître la souffrance sans se complaire dans le pessimisme, comprendre ses causes sans tomber dans l’auto-flagellation, entrevoir la possibilité de sa cessation sans s’illusionner, et emprunter le chemin de la libération sans rigidité dogmatique.

Les Anciens Grecs : La Mesure comme Vertu Cardinale

La philosophie grecque antique a placé l’équilibre au cœur de sa réflexion sur la vie bonne. Le concept de « mesure » (metron) traverse la pensée hellénique, depuis l’inscription delphique « Rien de trop » (Meden agan) jusqu’aux développements aristotéliciens sur la vertu comme juste milieu.

Aristote, dans l’Éthique à Nicomaque, développe une théorie sophistiquée de l’équilibre moral. Selon lui, chaque vertu se situe entre deux vices : l’un par excès, l’autre par défaut. Ainsi, le courage se trouve entre la lâcheté (défaut) et la témérité (excès), la générosité entre l’avarice et la prodigalité. Cette conception n’est pas statique : le juste milieu varie selon les circonstances, les personnes et les contextes. Il s’agit d’une excellence pratique qui demande discernement et expérience.

Héraclite avait déjà posé les bases de cette pensée dialectique avec sa doctrine des contraires : « Le chemin qui monte et qui descend sont un seul et même chemin. » Pour lui, l’harmonie naît de la tension entre les opposés, comme dans la lyre où la beauté du son émerge de la tension équilibrée des cordes.

Les stoïciens, héritiers de cette tradition, ont développé l’idée d’équilibre intérieur face aux vicissitudes extérieures. Marc-Aurèle écrit dans ses Pensées : « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cette philosophie enseigne l’art de maintenir sa sérénité intérieure tout en s’engageant pleinement dans le monde.

Montaigne et l’Honnête Homme : L’Art de la Complexité

Michel de Montaigne incarne une sagesse particulièrement moderne de l’équilibre à travers sa conception de « l’honnête homme » ou « l’homme mêlé ». Dans ses Essais, il développe une anthropologie complexe qui refuse les catégorisations simplistes et embrasse les contradictions humaines.

« Nous sommes tous de lopins, et d’une contexture si informe et diverse, que chaque pièce, chaque moment, fait son jeu », écrit-il. Cette vision reconnaît que l’être humain ne peut être réduit à une essence fixe. Nous sommes constitués de multiples facettes, parfois contradictoires, qui s’expriment selon les circonstances et les moments.

L’honnête homme selon Montaigne cultive cette multiplicité sans chercher à la résoudre dans une synthèse artificielle. Il accepte ses contradictions, ses doutes, ses changements d’opinion. Cette acceptation n’est pas de la faiblesse mais une forme de sagesse qui reconnaît la complexité du réel et de l’expérience humaine.

Cette approche montaignienne résonne particulièrement avec notre époque multiculturelle. Elle invite à développer une identité ouverte, capable d’intégrer diverses influences sans perdre sa cohérence interne. L’homme mêlé de Montaigne préfigure l’individu contemporain qui navigue entre différents mondes culturels, professionnels et relationnels sans être enfermé dans une seule définition de soi.

La méthode même de Montaigne illustre cet équilibre : ses Essais mêlent réflexions personnelles et références érudites, anecdotes quotidiennes et méditations philosophiques. Il cultive un style qui balance entre familiarité et élévation, créant une forme littéraire nouvelle qui respecte la complexité de la pensée vivante.

Le Néoplatonisme de la Renaissance : L’Harmonie des Sphères

Le néoplatonisme de la Renaissance, incarné par des figures comme Marsile Ficin, Pic de la Mirandole et Giordano Bruno, a développé une vision cosmique de l’équilibre qui unit microcosme et macrocosme. Cette tradition philosophique, héritière de Plotin et des néoplatoniciens antiques, conçoit l’univers comme une série de correspondances harmoniques où chaque niveau de réalité reflète et résonne avec les autres.

Selon Ficin, l’âme humaine occupe une position médiane entre le monde sensible et le monde intelligible, servant de pont vivant entre la matière et l’esprit. Cette conception fait de l’homme un être d’équilibre par essence, capable d’harmoniser en lui les différents plans de l’existence. L’âme devient ainsi l’agent d’une synthèse créatrice qui unifie les contraires sans les abolir.

Pic de la Mirandole, dans son « Discours sur la dignité de l’homme », présente l’être humain comme un caméléon ontologique, libre de se mouvoir entre tous les niveaux de l’être. Cette liberté n’est pas chaos mais responsabilité d’équilibrer consciemment les différentes dimensions de son existence. L’homme peut s’abaisser au niveau de la bête ou s’élever vers l’angélique, mais sa vocation consiste à maintenir l’harmonie entre tous ces aspects.

La notion d’harmonia mundi (harmonie du monde) développée par ces penseurs conçoit l’équilibre comme un principe cosmique fondamental. Les mouvements des planètes, les proportions mathématiques, les consonances musicales et les vertus morales participent d’une même harmonie universelle. Cette vision holistique invite l’individu à accorder sa vie personnelle sur cette harmonie cosmique, créant ainsi un équilibre qui dépasse la simple régulation psychologique pour atteindre une dimension métaphysique.

L’Équilibre Haut-Bas dans le Zen : L’Ancrage de la Transcendance

La tradition zen accorde une importance particulière à l’équilibre entre le haut et le bas du corps, considérant cette harmonisation comme fondamentale pour l’éveil spirituel. Cette approche reconnaît que la réalisation ne peut se contenter d’une élévation purement mentale mais doit s’enraciner dans une assise corporelle stable et consciente.

Dans la pratique de zazen (méditation assise), l’attention portée au hara (centre énergétique situé dans le ventre, environ trois doigts sous le nombril) équilibre la tendance naturelle de l’esprit à « monter dans la tête ». Cette centralisation énergétique dans le bas-ventre crée un ancrage qui permet paradoxalement une plus grande ouverture de la conscience. Le zen enseigne que « l’esprit doit être dans le hara » pour que la sagesse puisse s’épanouir naturellement.

Cette géographie corporelle zen distingue trois centres principaux : la tête (siège de la pensée discriminante), le cœur (centre des émotions et de la compassion) et le hara (source de la force vitale et de la présence). L’équilibre optimal intègre ces trois centres sans privilégier exclusivement l’activité intellectuelle. Trop d’énergie dans la tête produit agitation mentale et déconnexion du corps ; trop dans le cœur peut générer émotivité excessive ; mais l’ancrage dans le hara permet une présence stable qui unifie naturellement pensée, émotion et intuition.

Les arts martiaux japonais (budô) appliquent concrètement cette philosophie de l’équilibre haut-bas. Un samouraï ou un pratiquant d’aïkido apprend à maintenir son centre de gravité bas tout en gardant le buste souple et réactif. Cette posture physique reflète un état de conscience où la vigilance mentale s’enracine dans une stabilité corporelle profonde. L’expression « garder les pieds sur terre et la tête dans les nuages » prend ici tout son sens : l’élévation spirituelle authentique nécessite un ancrage terrestre solide.

Cette sagesse zen de l’équilibre vertical enseigne que la transcendance véritable ne fuit pas l’incarnation mais la transfigure. L’éveil ne consiste pas à quitter le corps mais à l’habiter pleinement, créant ainsi les conditions d’une présence éveillée qui unifie terre et ciel dans l’expérience immédiate de l’instant présent.

La croix Chrétienne prône aussi l’équilibre

La croix chrétienne porte une symbolique riche qui dépasse sa seule dimension religieuse pour toucher à des archétypes universels d’équilibre et d’harmonie.

L’axe vertical et horizontal

L’intersection de la ligne verticale et horizontale dans la croix représente la rencontre entre deux dimensions fondamentales de l’existence humaine. La verticale symbolise l’aspiration spirituelle, l’élévation vers le divin, la transcendance – « la tête dans le soleil ». L’horizontale incarne l’ancrage terrestre, la dimension matérielle et sociale, les relations humaines – « les pieds sur terre ».

Cette tension créatrice entre élévation et incarnation reflète la condition humaine : être à la fois corps et esprit, matière et conscience, immanence et transcendance. La croix devient ainsi le symbole d’un équilibre dynamique plutôt que d’une opposition.

Les quatre éléments et le centre

Dans certaines traditions ésotériques et alchimiques, les quatre branches de la croix correspondent aux quatre éléments classiques : terre (en bas), air (en haut), eau (à gauche) et feu (à droite). Le point central représente alors l’éther ou la quintessence – le cinquième élément qui unifie et transcende les quatre autres.

Cette géométrie suggère une cosmologie où tous les éléments trouvent leur point d’équilibre et d’harmonie au centre, créant une unité à partir de la diversité.

Le signe « plus » universel

Il est frappant que la croix corresponde aussi au signe mathématique de l’addition. Cette coïncidence n’est peut-être pas fortuite : elle évoque l’idée d’une synthèse positive, d’une addition créatrice plutôt que d’une soustraction ou d’une division. Le « plus » suggère l’expansion, la croissance, l’enrichissement mutuel des opposés.

Cette lecture de la croix comme symbole d’équilibre et d’harmonie universelle montre comment un symbole religieux peut résonner avec des archétypes plus larges, touchant à la géométrie sacrée et aux structures fondamentales de la perception humaine de l’ordre cosmique.

Diversité et Inclusion : L’Équilibre Social Contemporain

Dans notre contexte contemporain, l’équilibre trouve une expression particulière dans les questions de diversité et d’inclusion. Ces concepts, loin d’être de simples modes managériales, s’enracinent dans une compréhension profonde de l’équilibre social et de la richesse qui naît de la différence.

La diversité authentique implique de créer des espaces où diverses perspectives peuvent coexister et s’enrichir mutuellement. Cela nécessite un équilibre délicat entre respect des spécificités culturelles et construction d’un terrain commun de dialogue. Il s’agit de cultiver l’unité sans uniformité, la cohésion sans conformité.

L’inclusion va au-delà de la simple tolérance passive. Elle demande un effort actif pour créer des conditions où chaque personne peut contribuer pleinement selon ses talents et sa singularité. Cet équilibre inclusif reconnaît que la différence n’est pas un obstacle à surmonter mais une ressource à valoriser.

Cette approche équilibrée de la diversité s’oppose aux logiques de domination qui cherchent à imposer un modèle unique. Elle reconnaît que les sociétés les plus créatives et résilientes sont celles qui savent intégrer harmonieusement leurs composantes diverses. Comme un écosystème naturel, une société équilibrée tire sa force de la complémentarité de ses éléments constitutifs.

L’Écologie : Respecter les Équilibres Naturels

L’écologie nous enseigne que l’équilibre n’est pas un état statique mais un processus dynamique d’ajustements constants. Les écosystèmes naturels illustrent parfaitement comment la stabilité émerge de l’interaction complexe entre de multiples éléments.

La nature ne fonctionne pas selon la logique de contrôle humaine qui tend à catégoriser et à séparer. Elle opère par interdépendances, cycles et régulations subtiles. Un forêt équilibrée intègre arbres et champignons, prédateurs et proies, décomposeurs et producteurs dans un réseau complexe où chaque élément joue un rôle essentiel.

Cette sagesse écologique questionne notre tendance à vouloir « tout mettre dans des cases pour mieux contrôler ». Elle nous invite à développer une approche plus humble et plus respectueuse du vivant, reconnaissant que notre compréhension limitée ne peut saisir l’intégralité des interactions qui maintiennent les équilibres naturels.

L’agriculture biologique illustre cette philosophie appliquée : plutôt que d’imposer un contrôle chimique strict, elle travaille avec les processus naturels, favorisant les équilibres biologiques qui maintiennent la fertilité des sols et la santé des cultures. Cette approche demande plus de subtilité et de patience, mais elle produit des résultats plus durables et respectueux de la complexité vivante.

Cette perspective écologique nous enseigne également l’importance de la diversité pour la résilience. Les monocultures sont plus productives à court terme mais plus vulnérables aux perturbations. Les écosystèmes diversifiés sont plus stables car ils disposent de multiples stratégies d’adaptation face aux changements.

Le Qi Gong : Cultiver l’Équilibre Énergétique

Le Qi Gong, art millénaire chinois, offre une approche pratique et incarnée de l’équilibre. Cette discipline cultive l’harmonie entre les énergies internes à travers des mouvements lents, la respiration consciente et la méditation en mouvement.

Le concept central du Qi Gong repose sur l’équilibre du Qi (énergie vitale) dans le corps. Cette énergie circule selon des patterns spécifiques, et la santé résulte de sa circulation fluide et équilibrée. Les pratiques visent à dissoudre les blocages, réguler les excès et nourrir les déficiences énergétiques.

Les mouvements du Qi Gong illustrent parfaitement les principes d’équilibre : alternance entre expansion et contraction, coordination entre haut et bas, harmonisation entre droite et gauche. Ces exercices développent une sensibilité fine aux rythmes internes et à la recherche constante d’équilibre dynamique.

La philosophie sous-jacente intègre les principes du Yin et du Yang : ces forces complémentaires ne s’opposent pas mais se complètent dans un mouvement perpétuel d’équilibration. Le Yin (réceptivité, intériorité, calme) et le Yang (activité, extériorité, dynamisme) doivent être harmonisés selon les besoins du moment et la constitution de chaque personne.

Cette pratique enseigne que l’équilibre n’est pas un point fixe à atteindre mais une qualité d’attention à cultiver moment après moment. Chaque geste devient une opportunité de raffiner sa perception des équilibres subtils et de développer une plus grande adaptabilité.

Le Hatha Yoga : L’Union des Opposés

Le Hatha Yoga, dont le nom signifie littéralement « yoga du soleil et de la lune » (Ha = soleil, Tha = lune), propose une voie d’équilibration des énergies complémentaires. Cette discipline millénaire vise l’union (yoga) des polarités apparemment opposées qui nous constituent.

Le Hatha Yoga reconnaît que nous sommes traversés par deux courants énergétiques principaux : Pingala (associé au solaire, au masculin, à l’action) et Ida (associé au lunaire, au féminin, à la réceptivité). L’objectif de la pratique est d’équilibrer ces deux énergies pour permettre l’éveil de Sushumna, le canal central où peut circuler une énergie intégrée.

Les postures (asanas) incarnent physiquement cette recherche d’équilibre : équilibre entre effort et détente, entre stabilité et mobilité, entre ancrage et élévation. Chaque posture enseigne une forme spécifique d’équilibre, que ce soit l’arbre qui développe la stabilité dans l’instabilité, ou la posture du guerrier qui harmonise force et sérénité.

La respiration (pranayama) offre des techniques sophistiquées d’équilibration énergétique. Des pratiques comme Nadi Shodhana (respiration alternée) visent spécifiquement à harmoniser les énergies solaire et lunaire. Ces techniques développent une maîtrise subtile des rythmes internes et une capacité à autoréguler ses états énergétiques.

Le Hatha Yoga enseigne que l’équilibre véritable ne consiste pas à éliminer une polarité au profit de l’autre, mais à les harmoniser dans une synthèse créatrice. Cette union des opposés ouvre à des états de conscience intégrés où les dualités ordinaires sont transcendées sans être niées.

Pratiques Concrètes d’Équilibre de Vie

Équilibre Temporel

Cultiver un rythme de vie équilibré implique d’alterner intelligemment temps d’action et temps de repos, travail et loisir, solitude et sociabilité. Cela peut se concrétiser par :

- L’instauration de rituels quotidiens qui marquent les transitions entre différents types d’activités

- La pratique de micro-pauses régulières dans les journées intenses

- L’alternance consciente entre périodes de forte productivité et moments de récupération créative

- La protection d’espaces de silence et de non-faire dans des vies souvent sur-remplies

Équilibre Alimentaire

L’alimentation consciente illustre parfaitement l’art de l’équilibre appliqué au quotidien :

- Privilégier la variété et la saisonnalité plutôt que la restriction rigide

- Écouter ses besoins corporels véritables au-delà des injonctions externes

- Alterner entre plaisir gustatif et nutrition optimale sans culpabilité

- Pratiquer la modération créative plutôt que l’excès ou la privation

Équilibre Relationnel

Les relations harmonieuses nécessitent un équilibre délicat entre différents besoins :

- Cultiver l’écoute empathique tout en préservant son intégrité personnelle

- Alterner moments de partage intense et espaces de solitude régénératrice

- Donner généreusement tout en sachant recevoir avec grâce

- Exprimer ses besoins clairement sans imposer ses attentes aux autres

Équilibre Professionnel

Dans le domaine du travail, l’équilibre se manifeste par :

- L’intégration harmonieuse entre ambition personnelle et contribution collective

- L’alternance entre perfectionnement technique et développement de la créativité

- L’équilibre entre autonomie et collaboration

- La recherche de sens sans négliger la dimension pragmatique

Équilibre Émotionnel

La régulation émotionnelle équilibrée implique :

- Accueillir toutes ses émotions sans s’identifier à elles

- Développer l’intelligence émotionnelle sans devenir hyper-contrôlant

- Exprimer ses sentiments authentiquement tout en respectant les autres

- Cultiver la résilience sans se cuirasser face à la sensibilité

Équilibre Intellectuel

Sur le plan cognitif, l’équilibre se traduit par :

- L’ouverture à de nouvelles idées couplée à l’esprit critique

- L’alternance entre analyse rationnelle et intuition créative

- La curiosité intellectuelle tempérée par l’humilité

- L’engagement dans l’apprentissage sans perfectionnisme paralysant

L’Équilibre comme Processus Créateur

L’équilibre véritable n’est jamais acquis définitivement. Il constitue un processus dynamique qui demande attention, ajustement et créativité constants. Cette dimension processuelle de l’équilibre le distingue de l’immobilisme ou du compromis mou.

Comme un funambule qui maintient son équilibre par de micro-ajustements perpétuels, nous devons développer une sensibilité fine aux déséquilibres naissants et une capacité d’adaptation souple. Cette approche transforme les crises et les perturbations en opportunités de raffiner notre art de l’équilibration.

L’équilibre créateur intègre aussi le déséquilibre temporaire comme élément nécessaire de la croissance. Parfois, il faut accepter de perdre un équilibre devenu limitant pour accéder à un niveau supérieur d’intégration. Cette dynamique spiralaire nous fait passer par des phases d’instabilité créatrice qui préparent de nouveaux équilibres plus vastes.

Vers une Sagesse de l’Équilibre

Cultiver l’équilibre en toute chose représente finalement un art de vivre qui honore la complexité du réel sans se réfugier dans la complication. Il s’agit de développer une sagesse pratique qui sait naviguer entre les extrêmes, intégrer les contraires et créer de l’harmonie dans la diversité.

Cette sagesse de l’équilibre nous enseigne que la vérité n’est pas univoque, que la beauté naît souvent de la tension créatrice, et que la paix véritable n’est pas l’absence de conflit mais sa résolution créative. Elle nous invite à devenir des artisans de l’harmonie, capables de tisser des liens entre des éléments apparemment disparates.

Dans un monde marqué par la polarisation et l’accélération, cette sagesse millénaire et toujours actuelle nous offre des clés précieuses pour naviguer avec grâce dans la complexité contemporaine. Elle nous rappelle que l’équilibre n’est pas une destination mais un chemin, pas un état mais une pratique, pas une acquisition mais un art à cultiver jour après jour.

L’équilibre ainsi compris devient un principe unificateur qui peut guider nos choix individuels et collectifs vers plus d’harmonie, de créativité et de respect mutuel. Il nous enseigne que la voie de la sagesse passe par l’embrassement conscient de notre humanité complexe et changeante, dans toute sa richesse et ses apparentes contradictions.