Introduction

Se sentir responsable et se sentir coupable sont deux expériences intérieures que l’on confond souvent. Pourtant, leur nature, leurs conséquences psychologiques et leur rôle dans la construction de soi sont fondamentalement différents. Là où la responsabilité est un ancrage positif dans le réel, la culpabilité est une illusion douloureuse. L’une est une manifestation de la maturité, l’autre un réflexe conditionné de l’enfant blessé en nous.

I. La responsabilité : une posture de conscience

Se sentir responsable est un acte de lucidité. C’est reconnaître son impact sur le monde, ses choix, ses paroles, ses omissions. Mais c’est aussi faire la paix avec l’expérience, tirer les leçons du passé sans en être prisonnier. C’est vivre dans le présent avec l’envie de contribuer, d’améliorer, de rectifier si besoin.

La responsabilité est centrée sur l’action : elle donne du pouvoir. Elle permet de dire : « J’ai fait une erreur, j’en prends acte, j’agirai différemment dorénavant. »

Elle est le signe d’une conscience désencombrée de confusion. Elle ne nie pas les faits, mais les intègre dans un mouvement d’évolution. Elle ne juge pas : elle apprend.

Par exemple, une personne ayant blessé un proche par une parole dure peut éprouver de la responsabilité : elle mesure l’impact de son mot, elle en parle, elle répare si possible, et elle veille à l’avenir. Mais elle ne s’y enferme pas. Elle avance.

La responsabilité engage l’être dans le présent, en lien avec le réel.

II. La culpabilité : une division intérieure

La culpabilité, elle, est un jugement. Un verdict que l’on se rend à soi-même : « J’ai mal agi » devient « je SUIS mauvais ». Le passé n’est plus un socle d’apprentissage, mais une prison. Le mental tourne en boucle : « j’aurais dû », « je n’aurais pas dû ». La conscience se déchire entre le « moi » qui a agi, et celui qui juge, condamne, regrette, se méprise.

La culpabilité est un poison lent. Elle engendre des remords, du dégoût de soi, parfois une forme d’auto-sabotage, voire de punition inconsciente.

Cette scission intérieure crée un terrain favorable à la honte et au manque d’estime de soi. On devient le champ de bataille entre plusieurs « moi » intérieurs : le fautif, le juge, la victime, le sauveur… C’est une véritable guerre psychique.

III. Culpabilité et illusion d’identité

Se sentir coupable, c’est aussi croire être réduit à un acte, un choix, une erreur. C’est s’identifier à une partie de soi, oublier la globalité de l’être. Mais nous ne sommes ni nos actes, ni nos fautes, ni nos succès. Nous sommes l’espace même dans lequel ces événements apparaissent.

Ainsi, au lieu de s’identifier au personnage (la « personnalité »), nous pouvons apprendre à l’observer. Voir les mouvements intérieurs sans s’y perdre. Comme des crampes émotionnelles, les remords et la culpabilité peuvent être vus… et traversés.

IV. La responsabilité comme engagement solidaire

Se sentir responsable, c’est aussi embrasser une vision solidaire de l’existence. Vous nêtes pas seul, ni dans vos erreurs, ni dans vos apprentissages. Vous comprenez que si vous aviez vécu les mêmes conditionnements, les mêmes contraintes, vous auriez pu faire les mêmes choix que ceux que vous condamnez aujourd’hui.

La responsabilité ne juge pas. Elle relie. Elle permet de sentir l’interdépendance, et de s’y insérer lucidement.

Un écologiste conscient ne se sent pas coupable des erreurs systémiques, mais il se sait co-responsable du changement. Même s’il trie ses déchets, mange bio et se déplace à vélo, il reste lucide sur sa part dans le système. Cette responsabilité ne l’écrase pas. Elle le motive.

V. Le syndrome de l’imposteur : une culpabilité masquée

Beaucoup de professionnels brillants souffrent d’une forme de culpabilité diffuse : le sentiment d’imposture. Ils pensent qu’ils trompent leur monde, qu’un jour leur incompétence sera révélée. Cette peur de « démasquage » s’appuie souvent sur une croyance ancienne : « je ne suis pas légitime » ou « je ne mérite pas ce que j’ai ».

Un cas typique : une animatrice de groupes de codéveloppement, brillante et compétente, mais sujette à des montées d’angoisse avant ses prises de parole. Pourquoi ? Parce qu’elle se met une pression démesurée à « être parfaite ». Elle veut éviter toute critique. Elle anticipe le jugement. Et derrière ce trac, on retrouve un vieux réflexe : la peur de ne pas être aimée si elle n’est pas parfaite.

VI. Les racines de la culpabilité : entre enfance et fantasmes

Derrière chaque culpabilité se cache une histoire. Souvent, des croyances forgées dans l’enfance :

- Je dois être gentil pour mériter d’être aimé.

- Si je réussis, je trahis ceux qui n’y arrivent pas.

- Si j’échoue, je déçois.

- Si je parle trop fort, je vais blesser quelqu’un.

Ces croyances deviennent des filtres qui colorent toutes nos expériences. On en vient à se censurer, à douter de soi, à s’auto-saboter.

Exemple : une personne refuse une promotion parce qu’elle pense ne pas la mériter. Elle préfère l’inconfort de la stagnation à la honte anticipée d’un échec futur. On retrouve ici le mécanisme de la culpabilité par anticipation.

VII. Se libérer de la culpabilité : vers une responsabilité apaisée

Se libérer de la culpabilité n’implique pas de devenir irresponsable. C’est même tout le contraire. Cela passe par :

- Identifier les croyances limitantes : les voir pour ce qu’elles sont. Des réflexes d’enfance, pas des vérités.

- Différencier les faits des interprétations : ai-je objectivement fauté, ou est-ce un ressenti flou ?

- Reprendre contact avec son estime de soi : non pas en cherchant à être parfait, mais en reconnaissant sa valeur intrinsèque.

- S’engager lucidement : transformer la culpabilité en volonté d’agir. Non pour se racheter, mais pour participer.

VIII. Culpabilité et société : un outil de contrôle ?

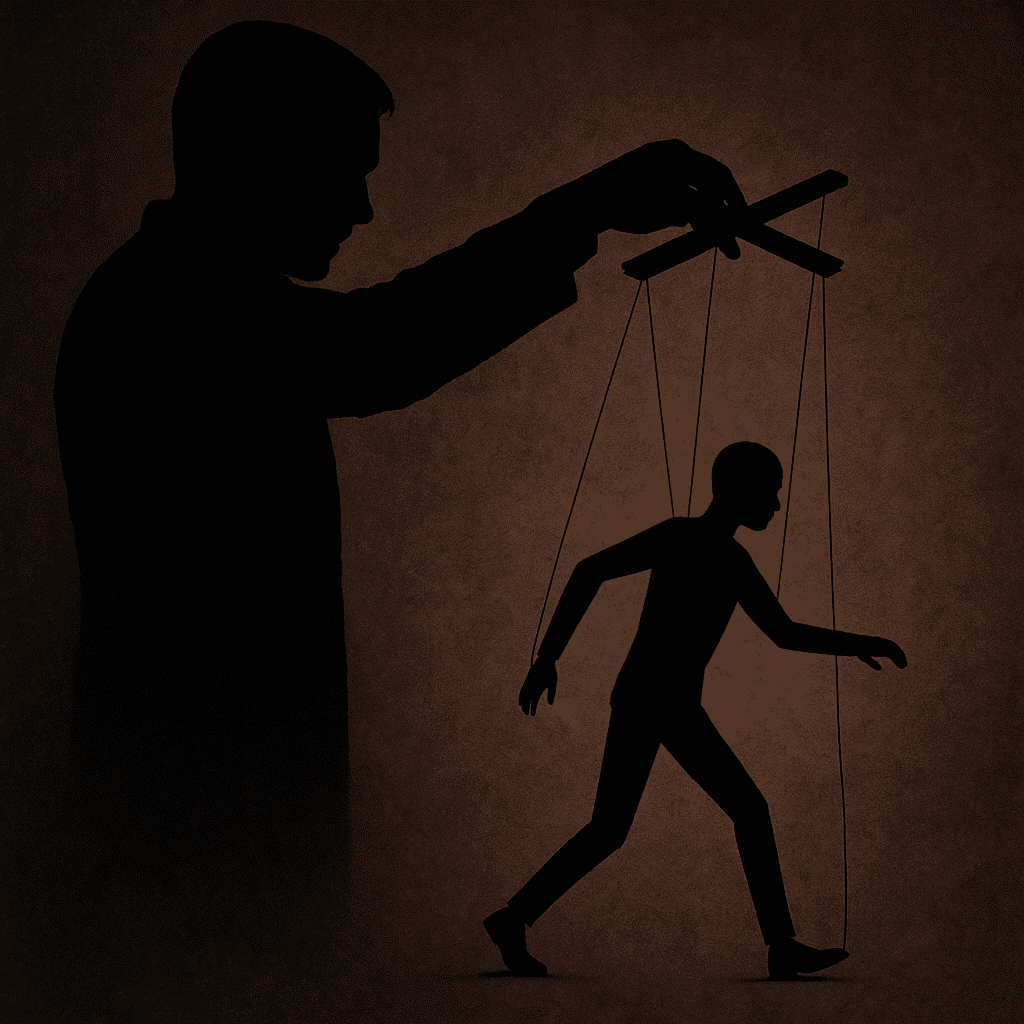

Il est utile de rappeler que le sentiment de culpabilité a été largement utilisé par les institutions (religieuses, sociales, familiales) pour formater les comportements. Une personne coupable est manipulable. Une personne responsable est libre.

Dans un monde où la consommation, le conformisme et la peur servent l’ordre établi, sortir de la culpabilité, c’est aussi un acte politique. C’est récupérer son intégrité.

Conclusion : une vie plus légère, une conscience plus claire

Entre culpabilité et responsabilité, il y a une fracture invisible mais décisive. La première enferme, la seconde libère. La première divise, la seconde relie. En passant de la culpabilité à la responsabilité, on quitte la souffrance stérile pour entrer dans un mouvement vivant.

On cesse de se battre contre soi, contre les autres, contre le passé. On choisit d’être présent, lucide, engagé. Et là, la vie devient plus fluide, plus joyeuse, plus juste.

Et si vous commenciez, ici et maintenant, à transformer toute culpabilité en responsabilité active ?